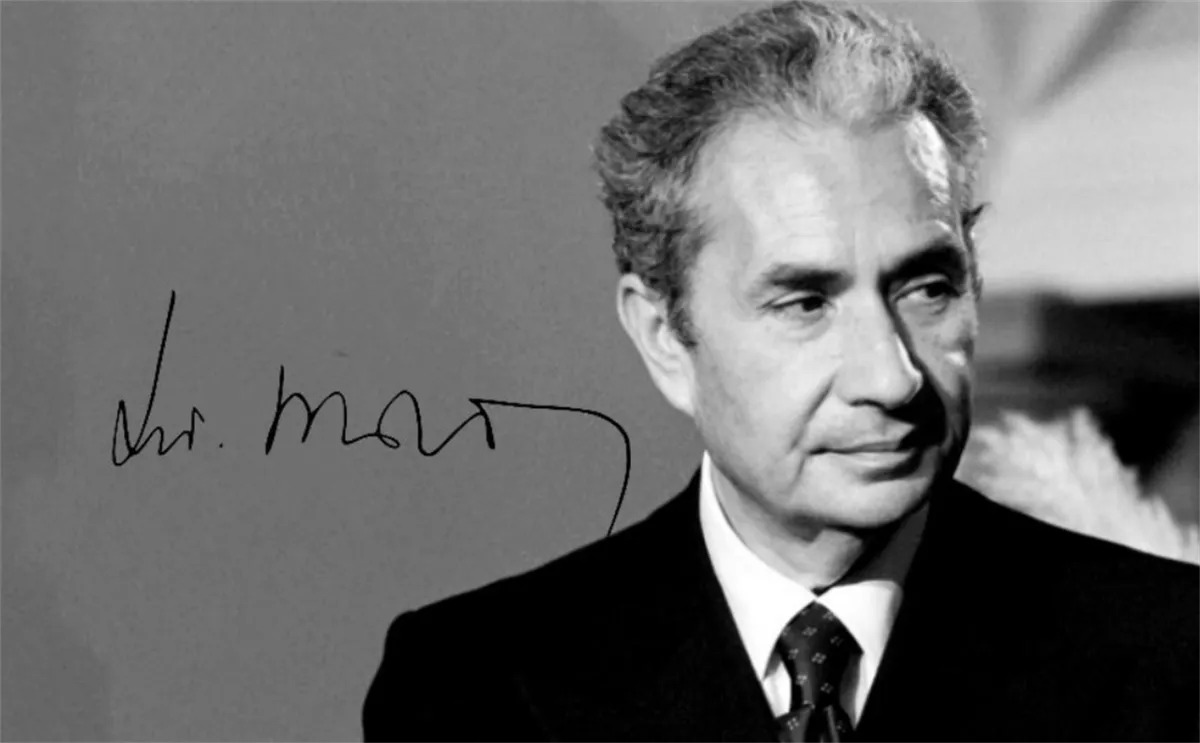

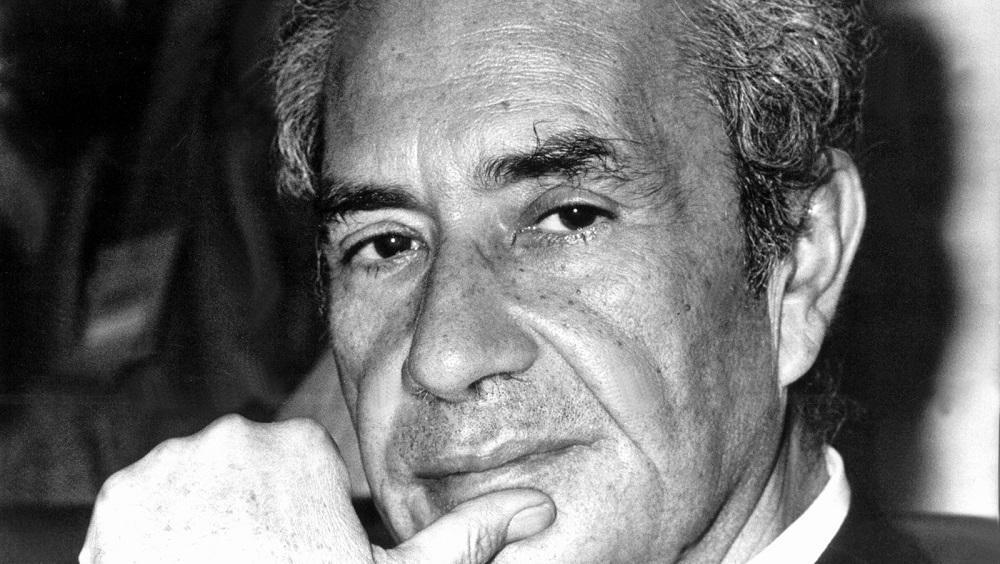

Aldo Moro: l’uomo e il politico

La stagione del compromesso storico

Era il 1973 quando l’esponente del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer scrisse per la rivista Rinascita tre famosi articoli a commento del Golpe Cileno dell’11 Settembre, che aveva portato al rovesciamento del governo di sinistra di Salvador Allende ad opera del generale Augusto Pinochet.

Uno degli articoli citava: “Sarebbe del tutto illusorio pensare che, anche se i partiti e le forze di sinistra riuscissero a raggiungere il 51 per cento dei voti e della rappresentanza parlamentare […] questo fatto garantirebbe la sopravvivenza e l’opera di un governo che fosse l’espressione di tale 51 per cento. Ecco perché noi parliamo non di un’alternativa di sinistra ma di un’ “alternativa democratica“, e cioè della prospettiva politica di una collaborazione e di un’intesa delle forze popolari d’ispirazione comunista e socialista con le forze popolari di ispirazione cattolica, oltre che con formazioni di altro orientamento democratico”.

L’alternativa proposta da Berlinguer fu il “compromesso storico”. Tale strategia, appunto, si fondava sulla necessità della collaborazione fra le forze di ispirazione comunista e socialista con quelle di ispirazione cattolico- democratica, al fine di dar vita a uno schieramento politico capace di realizzare un programma di profondo risanamento e rinnovamento della società e dello Stato italiano, sulla base di un consenso di massa tanto ampio da poter resistere ai contraccolpi delle forze più conservatrici.

L’appoggio al compromesso arrivò dalla Democrazia Cristiana che aveva come riferimento il presidente del partito Aldo Moro e il segretario Benigno Zaccagnini, ma non fu visto di buon occhio da Giulio Andreotti. Lo stesso Andreotti in un’intervista dichiarò: “Secondo me il compromesso storico è il frutto di una profonda confusione ideologica, culturale, programmatica, storica. E, all’atto pratico, risulterebbe la somma di due guai: il clericalismo e il collettivismo comunista.” Anche alcuni esponenti del Partito Socialista Italiano quali Bettino Craxi e Riccardo Lombardi mossero profonde critiche al compromesso storico, perché vedevano in questo disegno un tentativo di marginalizzare il PSI ed abbandonare definitivamente l’idea di un’alternativa di sinistra che portasse sì il PCI al governo, ma con la guida dei socialisti.

Un compromesso minimo si raggiunse mediante l’appoggio del PCI al governo monocolore DC di Solidarietà Nazionale, costituito da Giulio Andreotti nel 1976.

L’apertura di Moro verso il PCI destò clamore, non solo tra gli esponenti politici ma anche da parte delle Brigate Rosse che vedevano nel compromesso storico un accordo che avrebbe portato il Partito Comunista a un assoggettamento allo Stato Democratico da loro tanto disprezzato. L’ideologia brigatista si ispirava ad una sorta di lotta di liberazione partigiana dell’Italia: come i partigiani avevano liberato il popolo dalla dittatura nazi-fascista, le Brigate Rosse volevano liberare il popolo dall’assoggettamento alle multinazionali. La maturazione di tali intenzioni avrebbe portato ad un’azione terroristica perché – dal loro punto di vista – era necessario un gesto clamoroso per dare un messaggio di forte rifiuto e forte opposizione al compromesso storico.

L’attacco a Moro

Questo disprezzo nei confronti dell’accordo si concretizzó il 16 Marzo 1978, poco dopo le 9: mentre il Parlamento era chiamato a dibattere e votare la fiducia per un governo di solidarietà nazionale, in via Mario Fani un commando delle Brigate Rosse bloccò l’auto sulla quale viaggiavano Moro e la sua scorta. Spararono quasi 100 colpi in meno di 3 minuti uccidendo tutti gli agenti della scorta: Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Rizzi.

Aldo Moro fu poi trascinato fuori della propria auto e caricato su un’altra vettura, una Fiat 132 blu. Erano le 10:15 quando i brigatisti telefonarono ad organi di stampa, rivendicando il rapimento: “Questa mattina abbiamo rapito il presidente della Democrazia Cristiana ed eliminato la sua scorta, le “teste di cuoio” di Cossiga”.

Seguiranno altri 9 comunicati delle Brigate Rosse nei 55 giorni di sequestro.

Il primo è quello del 18 Marzo, quando in San Lorenzo al Verano si celebrano i funerali degli uomini della scorta. L’obiettivo era colpire la DC, cardine in Italia dello Stato imperialista delle multinazionali. Queste le parole dei brigatisti:

Compagni, la crisi irreversibile che l’imperialismo sta attraversando mentre accelera la disgregazione del suo potere e del suo dominio, innesca nello stesso tempo i meccanismi di una profonda ristrutturazione che dovrebbe ricondurre il nostro Paese sotto il controllo totale delle centrali del capitale multinazionale e soggiogare definitivamente il proletariato.

Tra questi comunicati, il settimo, che annuncia la morte di Moro, si rivelerà falso; questo cita:

Oggi 18 aprile 1978, si conclude il periodo “dittatoriale” della DC che per ben trent’anni ha tristemente dominato con la logica del sopruso. In concomitanza con questa data comunichiamo l’avvenuta esecuzione del presidente della DC Aldo Moro, mediante “suicidio”. Consentiamo il recupero della salma, fornendo l’esatto luogo ove egli giace. La salma di Aldo Moro è immersa nei fondali limacciosi (ecco perché si dichiarava impantanato) del lago Duchessa, alt. mt. 1800 circa località Cartore (RI) zona confinante tra Abruzzo e Lazio.

È soltanto l’inizio di una lunga serie di “suicidi”:

Il “suicidio non deve essere soltanto una “prerogativa” del gruppo Baader Meinhof. Inizino a tremare per le loro malefatte i vari Cossiga, Andreotti, Taviani e tutti coloro i quali sostengono il regime. P.S. – Rammentiamo ai vari Sossi, Barbaro, Corsi, ecc. che sono sempre sottoposti a libertà vigilata.

Moro nei suoi giorni di prigionia resterà isolato in quella che verrà definita “prigione del popolo”: un appartamento all’interno 1 del numero 8 di Via Montalcini al quartiere Portuense, intestato alla brigatista Anna Laura Braghetti ed acquistato nel 1977 con soldi provenienti dal sequestro di Pietro Costa.

All’interno ci sono poi, Prospero Gallinari, in clandestinità dopo l’evasione dal carcere di Treviso, e Germano Maccari; Mario Moretti si occupava dell’interrogatorio e della gestione politica del sequestro, di fatto, durante i 55 giorni di prigionia sottopose il detenuto ad un “processo del popolo” per mano di un Tribunale del Popolo istituito dagli stessi brigatisti.

Le lettere di Moro

Durante il periodo della sua detenzione Aldo Moro scrisse 86 lettere ai principali esponenti della Democrazia Cristiana, alla famiglia, ai principali quotidiani e all’allora Papa Paolo VI . Alcune lettere furono recapitate nei giorni del sequestro ma il cosiddetto “Memoriale di Moro” fu scoperto in due fasi: il 1 Ottobre 1978, per mano del Reparto speciale antiterrorismo dei Carabinieri diretto dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e successivamente nel 1990, durante una ristrutturazione, nel covo brigatista di via Monte Nevoso 8 a Milano.

Nella lettera a Zaccagnini Moro scrive:

Ecco nell’Italia democratica del 1978, nell’Italia del Beccaria, come in secoli passati, io sono condannato a morte. Che la condanna sia eseguita, dipende da voi. A voi chiedo almeno che la grazia mi sia concessa; mi sia concessa almeno, come tu Zaccagnini sai, per essenziali ragioni di essere curata, assistita, guidata che ha la mia famiglia. La mia angoscia in questo momento sarebbe di lasciarla sola — e non può essere sola — per la incapacità del mio partito ad assumere le sue responsabilità, a fare un atto di coraggio e responsabilità insieme. Mi rivolgo individualmente a ciascuno degli amici che sono al vertice del partito e con i quali si è lavorato insieme per anni nell’interesse della D.C. [… ] Se voi non intervenite, sarebbe scritta una pagina agghiacciante nella storia d’Italia. Il mio sangue ricadrebbe su voi, sul partito, sul Paese. Pensateci bene cari amici. Siate indipendenti. Non guardate al domani, ma al dopo domani. Pensaci soprattutto tu, Zaccagnini. (…) Ed eccomi qui, sul punto di morire, per averti detto di sì ed aver detto di sì alla D.C.”

Con questa lettera Aldo Moro vuole incitare i membri della DC ma implicitamente anche del PCI ad intervenire, perché come definisce nella lettera a Cossiga si tratta di una “ragion di Stato” e per l’appunto “non si dica che lo Stato perde la faccia, perché non ha saputo o potuto impedire il rapimento di un’alta personalità che significa qualcosa nella vita dello Stato.”

Nel comunicato n. 8 le Brigate Rosse propongono di scambiare la vita di Moro con la libertà di alcuni terroristi in quel momento in carcere. Nonostante le spaccature tra i partiti, prevalse la via della fermezza e non ci fu nessuna trattativa.

Nel comunicato n. 9 si citava così:

Per quanto riguarda la nostra proposta di uno scambio di prigionieri politici perché venisse sospesa la condanna e Aldo Moro venisse rilasciato, dobbiamo soltanto registrare il chiaro rifiuto della DC. Concludiamo quindi la battaglia iniziata il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato.

Il 9 Maggio, in via Caetani, dietro Botteghe Oscure, sede del PCI e poco distante da piazza del Gesù, sede della DC, viene fatta trovare una Renault 4 rossa con il cadavere del politico Aldo Moro nel portabagagli. È una telefonata di Valerio Morucci a Francesco Tritto, assistente di Moro, ad annunciare dove si trova il corpo.

Il corpo di Moro è piegato e irrigidito. Indosso lo stesso abito scuro del giorno del rapimento.

Con il suo assassinio si chiuse definitivamente la stagione del compromesso storico e, con esso, la formula dei governi di solidarietà nazionale.

La DC rimase partito di governo fino al 1994 quando, alle elezioni politiche del 1992 scese per la prima volta sotto il 30% dei voti a causa dell’avanzata della Lega Nord nell’Italia settentrionale. Le inchieste di Tangentopoli fecero perdere alla DC ancora di più il consenso degli italiani. All’inizio del 1994 il partito si sciolse, cambiando nome e diventando Partito Popolare Italiano.

Lo stragismo e la legislazione dell’emergenza

Tuttavia, la vicenda storica e politica del rapimento di Aldo Moro e del suo tragico epilogo può essere vista ed esaminata anche sotto il profilo giuridico.

È noto, infatti, che la data del rapimento di Moro abbia avuto una forte valenza politica, essendo quello il giorno in cui il governo di unità nazionale presieduto da Giulio Andreotti si sarebbe recato alla Camera per ottenerne la fiducia. Il resoconto stenografico della seduta di quel 16 marzo, ancora a distanza di decenni, ben racconta e descrive quelle ore intense che hanno stravolto la vita parlamentare e della Repubblica più in generale. “Nella nobile figura [di Aldo Moro] oggi vediamo gravemente colpita ed offesa tutta la nostra Assemblea” ebbe a dire l’allora Presidente della Camera Ingrao. Si trattava, quindi, di un vero e proprio attacco allo Stato democratico, un attacco diretto alla Democrazia Cristiana, che all’epoca esprimeva gran parte delle cariche apicali della Repubblica, pianificato almeno a partire dal 1976, anno in cui iniziarono i primi processi contro i brigatisti.

C’è da registrare, dunque, questo macabro e terrificante parallelismo tra lo Stato che processava i responsabili delle BR e queste ultime che, nella prigione del popolo, processavano Aldo Moro. Il rapimento del Presidente della DC avviene dentro di una cornice legislativa che lo stesso Moro richiama all’interno di una delle sue lettere rivolte a Zaccagnini: nell’evidenziare e lamentare il fatto di essere sottoposto ad un processo politico in nome di tutta la DC, egli fa riferimento alle già esistenti norme in materia di stato di necessità, come anche all’opportunità umana e politica di prendere in considerazione uno scambio di prigionieri come avveniva in moltissimi Stati.

Gli anni di piombo sono gli anni, appunto, della legislazione dell’emergenza, che ha costituito la base comune sulla quale le forze politiche dell’arco parlamentare hanno ritenuto di dover convenire, favorendo, di conseguenza, la cooptazione del PCI nell’area democratica.

La bomba di Piazza Fontana, nel 1969, apre la stagione dello stragismo e della strategia della tensione. La conflittualità permanente, la degenerazione della lotta sociale, la presenza angosciosa del terrorismo necessitano interventi da parte dell’autorità statale.

Dallo stragismo nero dei primi anni settanta si passò alle Brigate Rosse, operanti all’interno delle fabbriche delle grandi città, dove maggiormente si facevano sentire gli effetti della crisi economica e petrolifera degli anni settanta; queste iniziano a porre in essere sequestri di dirigenti d’azienda, con “processi proletari” e diffusione di comunicati, costituendo un vero e proprio partito armato che arriverà anche ad uccidere il sindacalista Guido Rossa. Per tale ragione, se da un lato si cercava una risposta sul piano politico-istituzionale, dall’altro ci si concentra sulle misure da adottare e sul concreto operare delle forze dell’ordine sia in riferimento alle contestazioni di piazza che rispetto all’attività investigativa.

Nel 1975 venne varata la legge Reale che, nonostante le critiche dovute all’abitudine di confondere lotta armata con la contestazione politica, permise un’efficace risposta all’eversione almeno nella percezione pubblica. Ben presto, infatti, fu chiaro come tale legge non offrisse ai magistrati gli strumenti giuridici necessari per condurre a termine i processi contro reati di natura terroristica. Fu proprio lo stato di guerriglia apertosi con il processo di Torino e con le morti che ne seguirono, come quella del Presidente dell’ordine degli avvocati Croce, del giudice Palma, del maresciallo Berardi, dell’agente di custodia Cotugno e del commissario Esposito, a dare un deciso cambio di passo: nel 1977, vennero approvati il decreto legge 151, che interrompeva il decorso dei termini di carcerazione preventiva fintanto che il dibattimento fosse stato sospeso o rinviato per cause di forza maggiore, e la legge 533 recante disposizioni in materia di ordine pubblico. Un quadro del genere, però, risultava sconnesso e con disposizioni potenzialmente contrastanti, ma, nonostante tutto, il ricorso alla decretazione d’urgenza venne amplificato e il rapimento di Aldo Moro rappresentò uno spartiacque anche nella politica penale.

Si iniziò ad adottare una visione stategica più ampia, basata sulla volontà di predisporre un percorso premiale per coloro che, come la loro collaborazione, avessero concretamente contribuito a disarticolare le formazioni della lotta armata. È importante anche notare che, per tutto il periodo emergenziale, venne rimandata l’entrata in vigore del codice di procedura penale, risalente all’epoca fascista, che necessitava di importanti aggiustamenti alla luce delle mutate condizioni. Il cosiddetto Progetto Pisapia, i cui lavori erano iniziati nel 1974, prevedeva infatti un impianto più

garantista che assicurasse la centralità del dibattimento anche nelle ipotesi di riti semplificati e indicava un termine di trenta giorni per le indagini del pubblico ministero.

L’iter di approvazione del nuovo codice, però, venne interrotto dal Governo qualche giorno dopo la presentazione ufficiale del Progetto preliminare, perché mancavano i presupposti di fatto per una sua favorevole accoglienza nell’opinione pubblica. Era in atto la fase più acuta della lotta armata contro lo Stato e della sua repressione: in una situazione del genere l’introduzione di un processo più garantista non è parsa ragionevole, specie in un Parlamento che approvava leggi di emergenza a difesa dell’ordinamento democratico contro il terrorismo. Solo negli anni ottanta, con il pentimento di numerosi terroristi, ci furono le condizioni favorevoli per l’approvazione di un nuovo codice di procedura penale.

Da notare, infine, soprattutto in una prospettiva di confronto tra tutela dei diritti e contestuale tutela delle istituzioni democratiche, è anche lo straordinario spiegamento di forze di quelle settimane, con una media giornaliera di 1300 posti di blocco e 700 perquisizioni domiciliari. Alla fine, dopo il doloroso epilogo del rapimento e la linea dura della fermezza, risulteranno perquisite circa 6 milioni di persone.

Tutto questo gravita attorno alla vicenda del rapimento e dell’uccisione di Aldo Moro, cosciente fin dall’inizio di ciò a cui sarebbe andato incontro pur sperando in un intervento da parte della DC. “Possibile che siate tutti d’accordo nel volere la mia morte per una presunta ragion di Stato che qualcuno lividamente vi suggerisce, quasi a soluzione di tutti i problemi del paese?” scrisse in una lettera collocabile intorno al 19 aprile, ammonendo tutti affinché non venisse assunta una decisione di morte ma concludendo nella consapevolezza che “nell’Italia democratica del 1978, nell’Italia del Beccaria, come in secoli passati, io sono condannato a morte.” L’uomo-Moro, non semplicemente il politico, non esce cambiato dall’esperienza del rapimento: i costanti riferimenti alla famiglia e alla moglie, la sua profonda fede non ne escono mutate, anzi. Sono di quelle settimane le righe rivolte alla famiglia che rimarranno nella memoria collettiva dell’intero Paese: “Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto ed a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore eterno. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo.”

Passaporto Futuro è un’iniziativa no profit promossa da giovani studenti spinti dalla voglia di divulgare la conoscenza acquisita nel corso dei loro studi.

Assieme a Bufale.net collabora per la stesura di una rubrica chiamata “Bufale Junior” con l’obiettivo di creare una conoscenza sana e condivisa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o

con una donazione PAYPAL.